令和8年度適用分の一般賃金が公表されました!

8月25日、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」、いわゆる「一般賃金」の令和8年度適用分が局長通達により公表されました。

「そろそろ出るはず!」と毎日、厚生労働省のサイトをチェックしていましたが、今年は昨年より数日早い公表でした。

例年8月下旬頃に公表されるこの一般賃金は、労働者派遣を行ううえで非常に重要な金額や指数となるものです。そこで、今回のコラムでは、令和7年度適用分との変更点を中心に取り上げてみたいと思います。

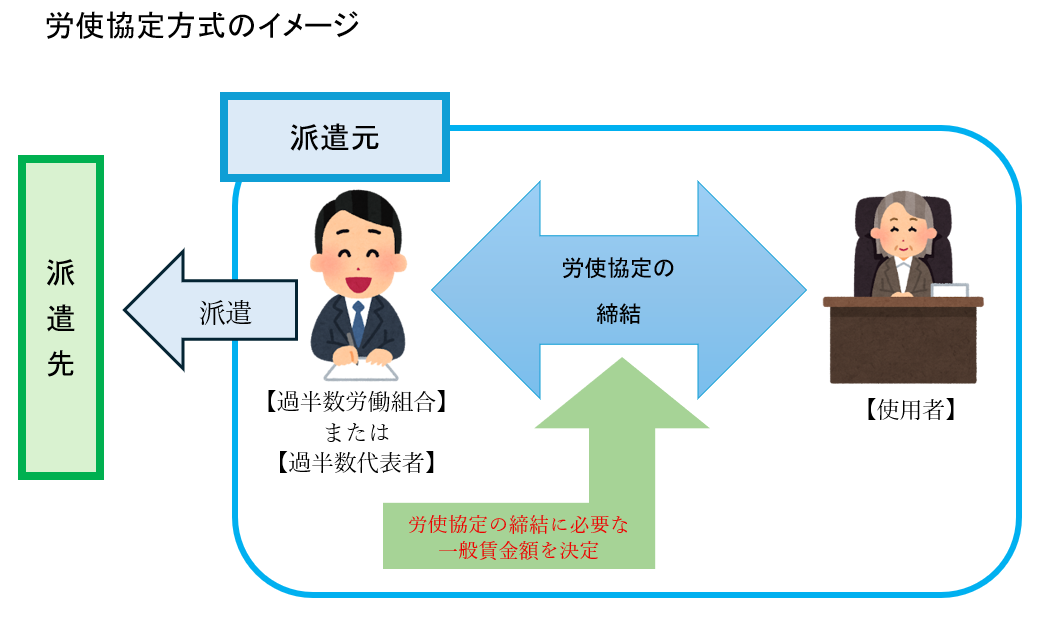

1.派遣労働者の同一労働同一賃金

2020年4月から施行された改正労働者派遣法により、派遣労働者の「同一労働同一賃金」により不合理な待遇差の是正が求められることとなりました。

この派遣労働者の同一労働同一賃金に関しては、派遣元事業主に対し「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」のいずれかの方式により派遣労働者の待遇を確保することが義務付けられています。

そして2つの方式のうち、労使協定方式により派遣労働者の賃金等の待遇を決定するとした場合には、「一般労働者の賃金(一般賃金)額と同等以上」という要件があり、統計調査による一般賃金額が局長通達により毎年公表されていますので、派遣元はこれを遵守する必要があります。

また、派遣先は、労働者派遣に関する料金の額について、派遣元事業主が法令遵守できるように配慮することが求められています。

それでは、次の章から令和8年度適用分の一般賃金水準の状況をみていくことにします。

2.令和8年度一般賃金水準(一般基本給・賞与等)の状況

職種別の一般賃金水準は、原則として次の2つの統計を活用した一般賃金水準を使用するものとされています。

①職業安定業務統計(令和6年度におけるハローワーク求人データを基に算定)

②賃金構造基本統計調査(令和4・5・6年における統計値を基に算定)

実務上は①職業安定業務統計の一般賃金水準を選択しているケースが多く見受けられます。これは、②に比べて、職種区分が細かく分かれており、派遣先で実際に従事する業務内容にフィットしやすいためではないかと考えられます。

なお、一定の要件を満たした独自統計等を用いる選択肢もありますが、使用例が少ないため今回のコラムでは割愛します。

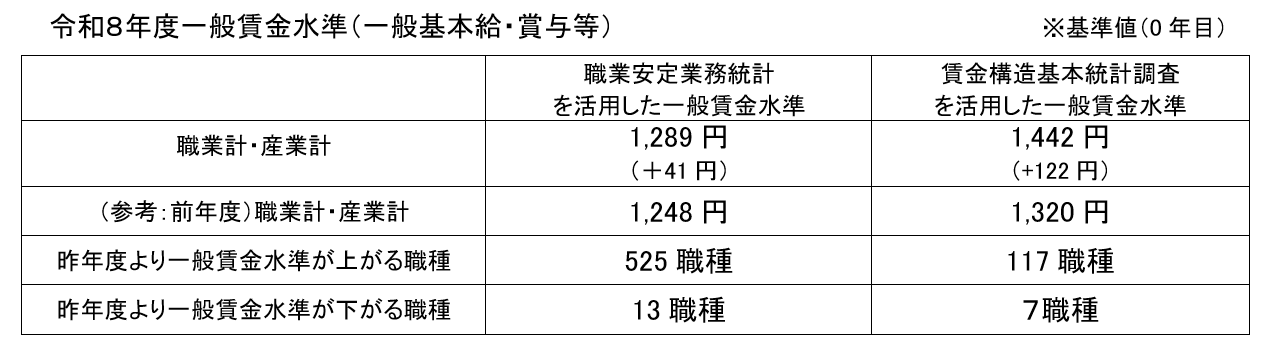

(1)令和8年度に適用される一般賃金水準

①職業安定業務統計を活用した一般賃金水準

全体(職業計)で見ると、昨年度より41円上昇の1,289円(前年度1,248円)。

職種別では、前年度より上がる職種が525職種、下がる職種が13職種でした。

労働者派遣が多く行われる職種をいくつか中分類でピックアップします。

009情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発):1,470円(昨年比+46円)

034一般事務・秘書・受付の職業:1,129円(+41円)

045販売員:1,221円(+49円)

049福祉・介護の専門的職業:1,349円(+42円)

067生産設備オペレーター(金属製品):1,182円(+41円)

098選別・ピッキング作業員:1,187円(+38円)

労働者派遣に関連する職種では、ほぼ軒並み上昇しています。特に、IT関係の技術者や販売に関する職種は平均よりも高い上昇値となっています。

②賃金構造基本統計調査を活用した一般賃金水準

全体(産業計)で見ると、昨年度より122円上昇の1,442円。

職種別では、前年度より上がる職種が117職種、下がる職種が7職種でした。

同じく、労働者派遣が多く行われる職種をいくつかピックアップします。

1104ソフトウェア作成者:1,670円(昨年比+226円)

1257総合事務員:1,461円(+187円)

1321販売店員:1,176円(+56円)

1361介護職員(医療・福祉施設等):1,164円(+23円)

1493金属工作機械作業従事者:1,119円(+10円)

1508ゴム・プラスチック製品製造従事者:1,086円(+34円)

こちらも軒並み上昇しており、職業安定業務統計と同様にIT関係の技術者に特に大幅な上昇がみられます。また、職種によって上昇幅の違いが大きく出る結果となっています。

(2)一般賃金水準に用いる各指数等の更新

①賞与指数

「賞与指数」とは、職業安定業務統計の求人賃金に賞与が含まれていないので、これを加味するために、賃金構造基本統計調査の「勤続0年」の特別給与により算出した指数です。

令和8年度通達の数値は「0.02」となり、令和7年度通達から変更なしとなりました。

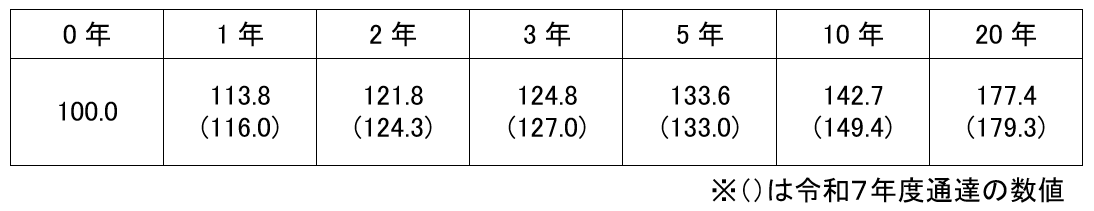

②能力・経験調整指数

「能力・経験調整指数」とは、勤続0年を100として、能力と経験を年数別に算出した指数です。賃金構造基本統計調査の特別集計により算出した、勤続年数別の給与(産業計)に賞与を加味した金額により算出した指数です。令和8年度は次の表のとおりとなりました。

ただし、現在の勤務年数をそのまま適用するのではなく、実際の業務内容やスキルが何年目に該当するのかを個別に判断して決定されることになります。

③学歴計初任給との調整

賃金構造基本統計調査の「勤続0年」の数値には中途採用者が含まれていることを踏まえて、その影響を調整するために、賃金構造基本統計調査の学歴計の初任給との差を控除するために算出した数値です。令和8年度は次の数値となりました。

令和7年度:12.6% ⇒ 令和8年度:12.5%(▲0.1%)

④一般通勤手当

「一般通勤手当」とは、同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額のうち、通勤手当に係る額を指します。令和8年度通達では、下記の数値となりました。

令和7年度:73円 ⇒ 令和8年度:79円(+6円)

過去にない大幅な上昇値となりました。近年の鉄道・バス運賃の値上げ、ガソリン価格の上昇の影響を受けているものと考えられます。

なお、協定対象派遣労働者に対して、通勤手当として派遣就業場所と居住地の通勤距離や通勤方法に応じた実費が支給されている場合には、一般通勤手当「79円」と同等以上であるものとされます。ただし、上限のある実費支給の場合で、通勤手当の額が実費に満たない協定対象派遣労働者がおり、その上限額を協定対象派遣労働者の平均的な所定内労働時間1時間あたりに換算した額が「79円」未満である場合には、その額を「79円」とする必要があります。

(例)週40時間労働の一般的正規社員

1か月の所定労働時間⇒(週40時間×365日÷7日)÷12か月=173.8時間

173.8時間×79円=13730.2円

昨年の73円ベースで上限額を設定している場合は、見直しが必要です。

⑤退職手当に関する調査

退職手当制度を設けている場合、退職手当制度がある企業の割合、受給に必要な所要年数、支給月数および支給金額を示した通達の別添資料の中から、いずれかを選択して自社の退職金制度と比較する必要があります。

令和8年度通達では、以下の1調査が更新されましたので確認が必要です。

・中小企業の賃金・退職金事情(東京都)

⑥退職金割合

「退職金割合」とは、同種の業務に従事する一般労働者の平均的な額のうち、退職手当(退職金前払いの方法、中小企業退職金共済制度等への加入の方法の場合)に係る額を指します。

令和8年度通達の数値は「5%」で、変更なしとなりました。

3.まとめ

以上、今回のコラムでは、公表されたばかりの令和8年度適用分の一般賃金について、変更点を中心に取り上げました。令和8年度の一般賃金水準の額は、全体(産業計・職業計)で上昇し、また、上昇する職種の数もかなり増えました。

特に、賃金構造基本統計調査においては、大幅に上昇する職種もありますので、使用する統計の変更や使い分けを検討される事業主様もあるかもしれません。しかし、お待ちください。

確かに一般賃金の額と同等以上であれば、労働者派遣法に直ちに違反するものではありません。

しかし、非正規雇用労働者の待遇改善という同一労働同一賃金の趣旨、派遣労働者の長期的なキャリア形成に配慮した雇用管理の実施という労使協定方式の目的を考えると、仮に一般賃金の額が下がったとしても、これをもって協定対象派遣労働者の待遇を引き下げる対応は望ましくなく、見直し前の労使協定に定める協定対象派遣労働者の賃金の額を基礎として、公正な待遇の確保について労使で十分に議論することが望まれるとされています。

また、これと同様に、賃金を引き下げることを目的に、使用する統計の変更、使い分けを行うことも、法の趣旨に反するものとして認められませんのでご注意ください。

なお、今回公表された一般賃金の額は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの労使協定に適用されるものですが、それより前に適用することもできます。ただし、適用日より前に今回公表の一般賃金額を適用することで、賃金を引き下げるような処置は「不利益変更」になり得るものですのでご注意ください。

※本コラム記載の金額・指数等につきましては、念のため、厚生労働省サイトに掲載されている金額・指数等をご確認下さい。