派遣労働者に対する安全衛生教育について

統計によると労働災害は厳寒期と夏場に多く発生することが分かっています。

寒い季節に労災が多く発生する原因としては、次のようなことが考えられます。

・長い年末年始休暇による集中力の低下

・厳しい寒さによる体力の低下と疲労の蓄積

・積雪や凍結路面、寒冷等を原因とする転倒・墜落・交通事故・一酸化炭素中毒等

また夏場に労働災害が多く発生する原因としては、次のようなことが考えられます。

・気温上昇に伴う熱中症

・感電災害の増加

※暑さのため作業者が、絶縁用保護具・防護具の使用を怠りがちになる、軽装により直接皮膚を多く露出することが多い、作業時における注意力が低下しがち、発汗により皮膚自身の電気抵抗や皮膚と充電物との接触抵抗が減少することが理由とされています。

・暑さによる機械等の不具合による非定常作業(日常的に反復・継続して行われることが少ない作業)の増加

まだまだ寒い時期が続きますので、今回のコラムでは派遣労働者の労働災害を防止するための安全衛生教育について取り上げてみたいと思います。

(1)派遣労働者の労働災害発生状況

まずは派遣労働者の労働災害の発生状況をみていきます。

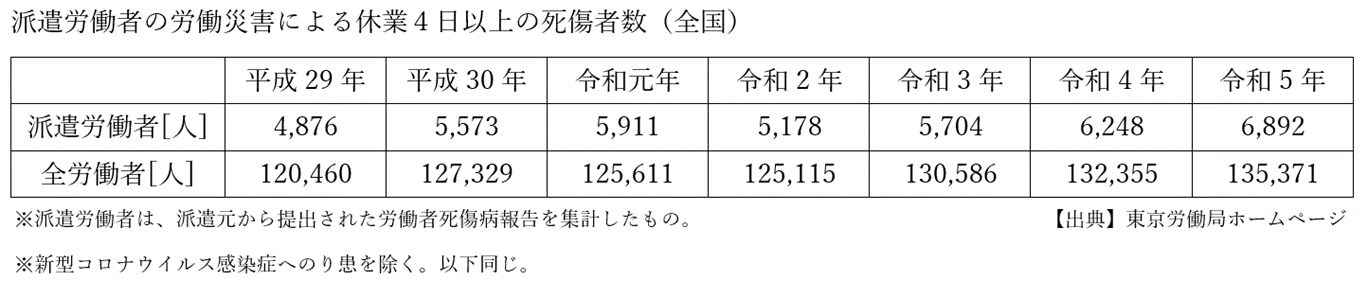

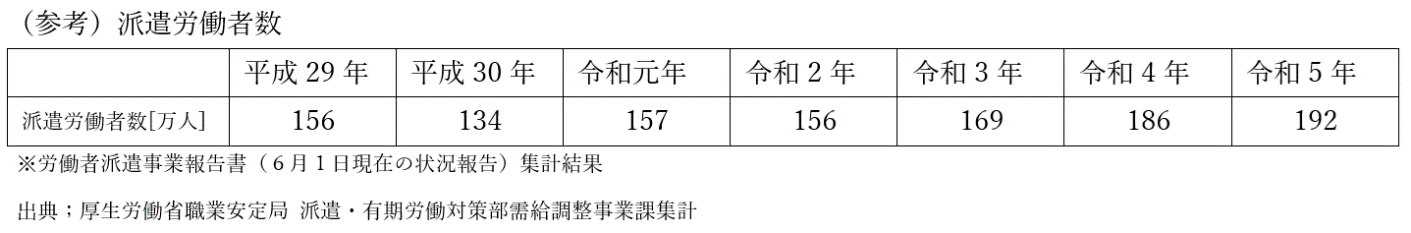

派遣労働者の労働災害による休業4日以上の死傷者数は、令和4年に初めて6,000人を超え、昨年令和5年には7,000人に迫ろうという人数になっています。表にはありませんが、厚労省の発表によると、令和5年の6,892人のうち派遣先で死傷した人の数は5,379人に上り、初めて5,000人を超えました。

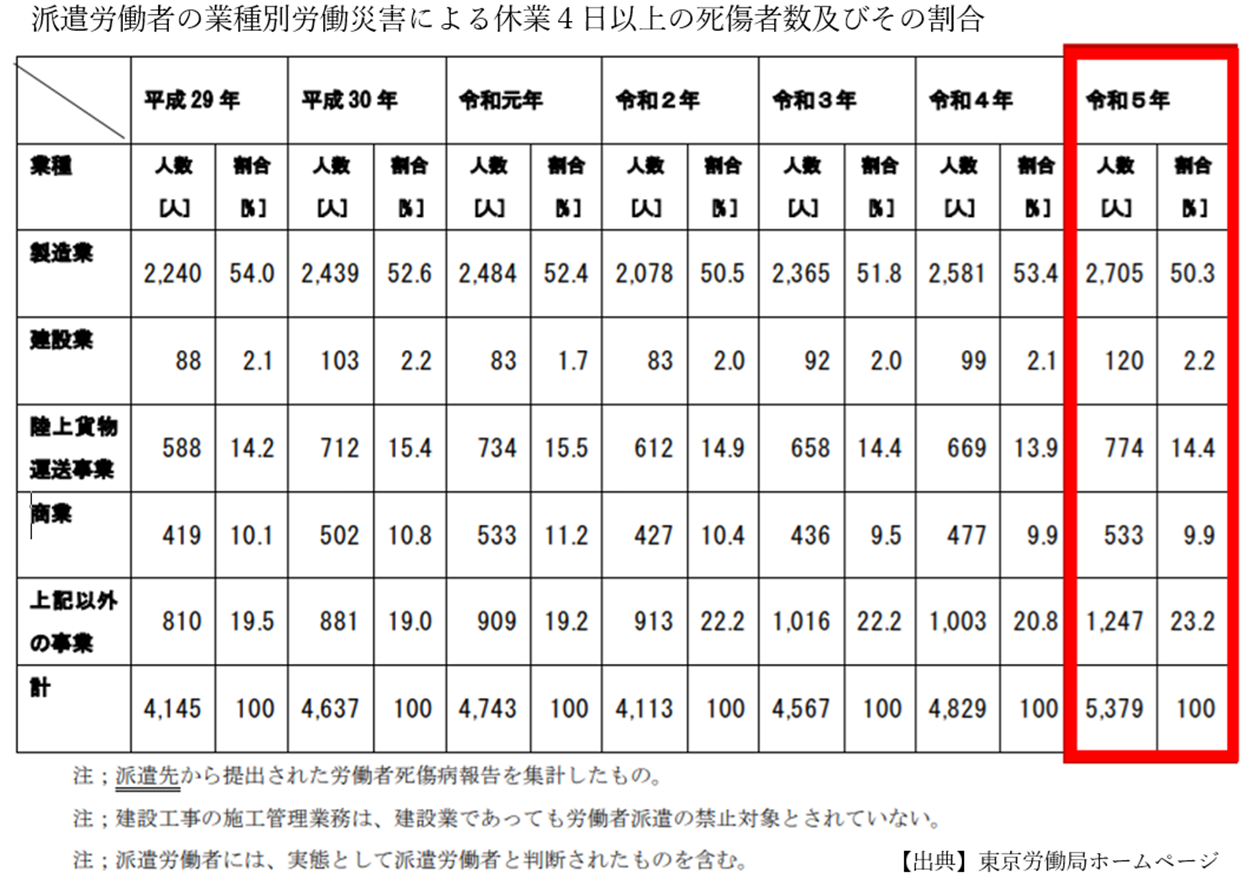

次に、派遣労働者の業務災害を業種別にみていきます。

派遣労働者の業務災害のうち、約5割が製造業で発生しています。

また、厚生労働省が令和5年の労働災害による死傷者数を分析したところによると、経験年数が1年未満だったのは全労働者では全体の約2割にあたる27,628人だったものの、派遣労働者では5割を超える2,991人となっています。

(2)派遣労働者に対する安全衛生教育

ここまでみてきたように、派遣労働者の労働災害の発生状況については、製造業で働く派遣労働者の労働災害発生率が高く、中でも、経験年数が浅い労働者の労働災害の占める割合が高くなっているのが現状です。

そこで、派遣労働者に対する安全衛生教育を労働災害防止に必要な内容・時間をもって行うこと、派遣元事業場と派遣先事業場が十分に連絡・調整することが重要となります。

①派遣元・派遣先事業主が行う安全衛生教育の概要

派遣労働者については、雇入れ時・作業内容変更時(派遣時)の安全衛生教育は派遣元および派遣先に、危険有害業務に従事する者に対する特別教育は派遣先に実施義務があります。

【安全衛生教育】

| 派遣元 | 派遣労働者を雇入れたとき | 雇入れ時教育 |

| 派遣先事業場を変更したとき | 作業内容変更時教育 | |

| 派遣先 | 法令で定められた危険・有害な業務に派遣労働者を従事させるとき | 特別教育 |

| 受け入れている派遣労働者の作業内容を変更したとき | 作業内容変更時教育 |

②雇入れ時の安全衛生教育(労働安全衛生法第59条第1項)

事業者は労働者を雇い入れたときは、その労働者に対して厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行わなければならないとされています。

具体的な内容については、労働安全衛生規則第35条第1号から第8号に規定されています。

ちなみに、第1号から第4号までは安全面、第5号から第7号は衛生面に関する規定となっています。

労働安全衛生規則第35条

1号 機械等、原材料等の危険性または有害性及びこれらの取扱方法に関すること

2号 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること

3号 作業手順に関すること

4号 作業開始時の点検に関すること

5号 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること

6号 整理、整頓及び清潔の保持に関すること

7号 事故時等における応急措置及び退避に関すること

8号 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

実施義務は派遣元にあります。ただし、内容により派遣先等に実施を依頼し、報告を受けることも可能です。

③作業内容変更時の安全衛生教育(労働安全衛生法第59条第2項)

労働者の作業内容を変更したときに実施義務がありますが、雇入れ時の安全衛生教育の規定を準用していますので、内容は雇入れ時と同じとなります。

実施義務は派遣先及び派遣元の双方にあります。

④特別の教育(労働安全衛生法第59条第3項)

事業者は、危険または有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に関する安全または衛生のための特別な教育を行わなければならないとされています。

具体的な内容については、労働安全衛生規則第36条に規定されています。

実施義務は派遣先にあります。

(3)派遣元・派遣先事業者が連携して行う事項

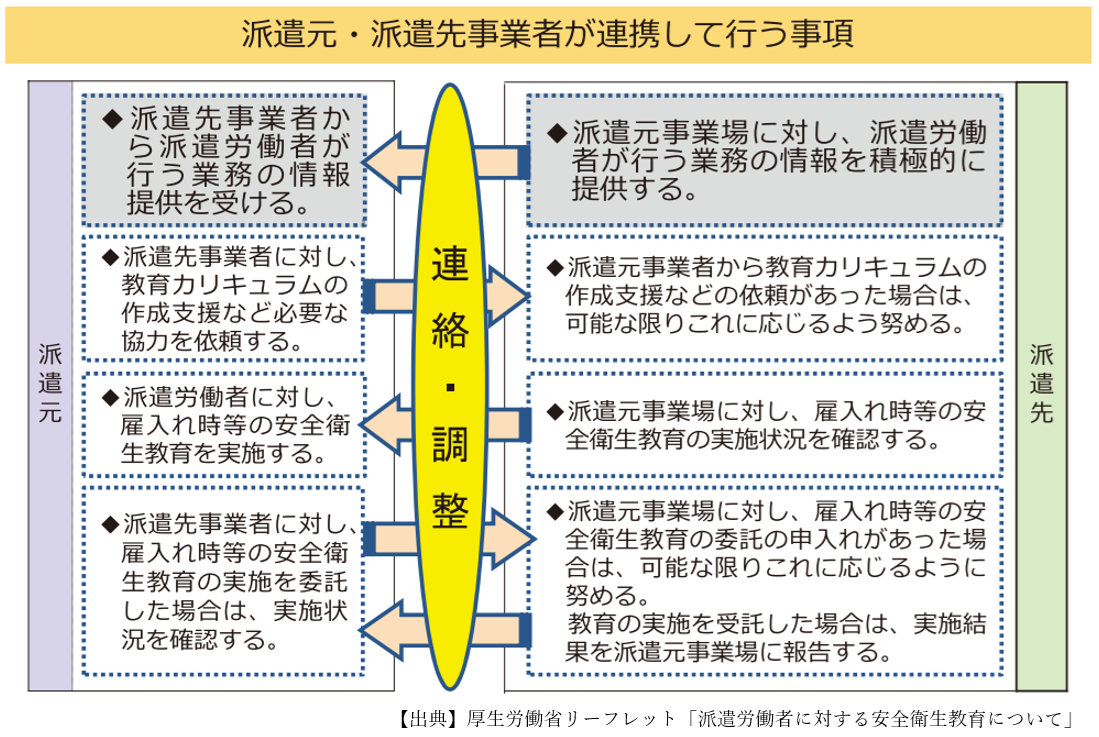

適切に安全衛生教育を行うためには、派遣元と派遣先の連携が必須ですが、そのためには以下の項目について、連絡・調整を行うことが重要です。

①業務に関する情報提供

派遣先は、派遣元に対して、派遣労働者が行う業務の情報を積極的に提供する必要があります。

②教育カリキュラムの作成

派遣元は、派遣先に対して、教育カリキュラムの作成支援など必要な協力を依頼し、派遣先は、その依頼があった場合には可能な限りこれに応じるように努める必要があります。

③雇入れ時等の安全衛生教育の実施

派遣元は、派遣労働者に対して、雇入れ時等の安全衛生教育を実施し、派遣先は派遣元に対して、その実施状況を確認する必要があります。

④雇入れ時等の安全衛生教育の委託

派遣元が、派遣先に対して、雇入れ時等の安全衛生教育の委託の申入れがあった場合、派遣先は可能な限りこれに応じるように努める必要があります。そして、派遣先は、教育の実施を受託した場合は、実施結果を派遣元に報告しなければならず、派遣元は実施状況の確認を行うことが必要です。

(4)労働災害が発生してしまったとき

派遣労働者が労働災害などにより死亡したとき、または休業したときには、派遣元と派遣先双方の事業者がそれぞれ所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出する必要があります。それぞれで作成して提出しなければなりませんのでご注意ください。

以上、今回のコラムでは派遣労働者の安全衛生教育について取り上げました。発生した労働災害に関する相談や、死傷病報告の作成は社労士事務所においては日々の業務の一つですが、こういった事案はゼロであって欲しいと願っています。法令に従った適切な安全衛生教育を実施して頂き、労働災害を未然に防ぐ措置を取って頂きますようにお願いいたします。