派遣労働者からの苦情申出の自主的解決と適切な処理

労働者派遣は、派遣元事業主と雇用契約を結んだ労働者が、派遣先で指揮命令を受けて労働に従事します。このように雇用する者と、労働者に指揮命令する者が別であるという特殊な関係性の中で、派遣労働者に何らかの苦情があるときの申出先や苦情に対して処理すべき担当者を明確にしておくことは必須事項です。そこで、今回のコラムでは派遣法の規定を前提として、苦情の解決と適切な処理について取り上げます。

1.苦情を受ける者、処理方法等の明確化

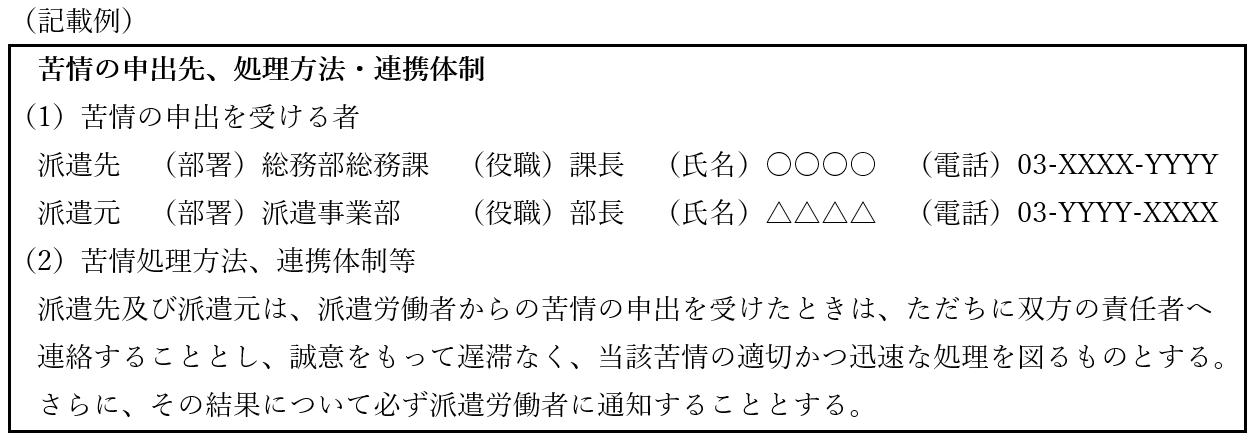

まず、派遣労働者が苦情を申し出る先が明確になっている必要があります。そこで、派遣元と派遣先が労働者派遣契約を締結する際に、「苦情に関する事項」を定めて、労働者派遣個別契約書に記載しておく必要があります。(派遣法第26条第1項)

また、派遣労働者に対しては、派遣就業を開始する前に交付する就業条件明示書に同じく「苦情に関する事項」として明記しなければなりません。(派遣法第34条)

具体的には、次の項目を記載します。

①派遣元事業主および派遣先において派遣労働者の苦情の申出を受ける者

②苦情を処理する方法

③派遣元事業主と派遣先の連携のための体制等

※苦情の申出を受ける者については、その者の氏名の他、部署、役職、電話番号についても記載する必要があります。

2.苦情の自主的解決

(1)派遣元事業主が自主的解決を求められる事項

派遣元事業主は、次の①~⑥の事項に関して、派遣労働者からの苦情の申出を受けたとき、または派遣労働者が派遣先に対して申し出た苦情の内容がその派遣先から通知されたときは、その自主的な解決を図るように努めなければなりません。(派遣法第47条の5第1項)

①派遣先の通常の労働者との間の均等・均衡待遇の確保の措置(派遣法第30条の3)

②一定の要件を満たす労使協定に基づく待遇の確保の措置(同第30条の4)

③雇い入れようとするときの待遇に関する事項の説明(同第31条の2第2項)

④労働者派遣をしようとするときの待遇に関する事項の説明(同第31条の2第3項)

⑤派遣労働者から求めがあったときの待遇に関する事項の説明(同第31条の2第4項)

⑥派遣労働者が待遇に関する事項の説明を求めたことを理由とする不利益な取扱いの禁止(同第31条の2第5項)

(2)派遣先が自主的解決を求められる事項

派遣先は、次の①および②の事項に関して、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、その自主的解決を図るように努めなければなりません。

①業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練の実施(派遣法第40条第2項)

②給食施設、休憩室および更衣室の利用の機会の付与(同第40条第3項)

(3)自主的解決が求められる背景

上記の項目はいずれも待遇の確保に関するものです。派遣労働者からの苦情や派遣労働者と派遣元事業主、または派遣労働者と派遣先の間の紛争(主張が一致せず、対立している状態をいいます。以下同じです)のうちで、公正な待遇の確保に関するものについては、その解決方法が様々であり、本来当事者間で自主的に解決することが望ましいと考えられます。そこで、このような紛争についてはまず当事者間で自主的解決の努力を行うこととされています。

3.派遣先における苦情の適切な処理

派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者からその派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、その苦情の内容を派遣元事業主に通知するとともに、派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもって、遅滞なく、その苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければなりません。(派遣法第40条第1項)

以下、ポイントをみていきます。

(1)苦情の申出

派遣労働者から出される派遣先における苦情の申出は、派遣先事業主、派遣労働者を直接指揮命令する者、派遣先責任者に限らず派遣先や派遣先に代わって派遣労働者を管理する職務上の地位にある者が認識し得るものであれば、申出としての効果を持ちます。その方法は、書面によるか口頭によるかは問いません。

(2)苦情の内容

派遣先が解決を図るべき苦情は、業務に関わることのみならず、セクシャルハラスメント、妊娠、出産等に関するハラスメント、育児休業、介護休業等に関するハラスメント、パワーハラスメント、障がい者である派遣労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情に関するもの等が含まれていることに留意することが必要です。

(3)苦情の内容の派遣元事業主への通知

苦情の申出を受けた場合は、その苦情の内容を、遅滞なく、派遣元事業主に通知しなければなりません。ただし、派遣先において、申出を受けた苦情の解決が容易であって、現実的にその苦情を即時に処理してしまったような場合には、あえて派遣元事業主に通知するまでの必要はありません。

(4)派遣元事業主との問題共有

派遣労働者の苦情が、派遣先の派遣労働者への対処方法のみに起因する場合は派遣先のみで解決が可能ですが、その原因が派遣元事業主にもある場合には単独では解決を図ることが困難であると考えられます。そのため、そのような場合は派遣元事業主と密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図っていくことが必要です。

しかし、いずれの場合であっても、中心となってその処理を行うのは派遣先責任者であり、その原因が派遣元事業主にもある場合であっても、派遣先責任者が派遣元責任者と連絡調整を行いつつ、その解決を図らなければなりません。

(5)苦情の申出を理由とする不利益取扱いの禁止

派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由として、その派遣労働者に対して不利益な取扱いをすることは禁じられています。(派遣先指針第2の7(2))

この禁止される「不利益な取扱い」には、苦情の申出を理由としてその派遣労働者が処理すべき業務量を増加させる等のような派遣労働者に対して直接行う不利益取扱いのほか、苦情の申出を理由として派遣元事業主に対して派遣労働者の交代を求めたり、労働者派遣契約の更新を行わない等の間接的に派遣労働者の不利益につながる行為も含まれます。

また、派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由とする労働者派遣契約の解除は、派遣法第27条に違反するものとなりますので、十分注意が必要です。

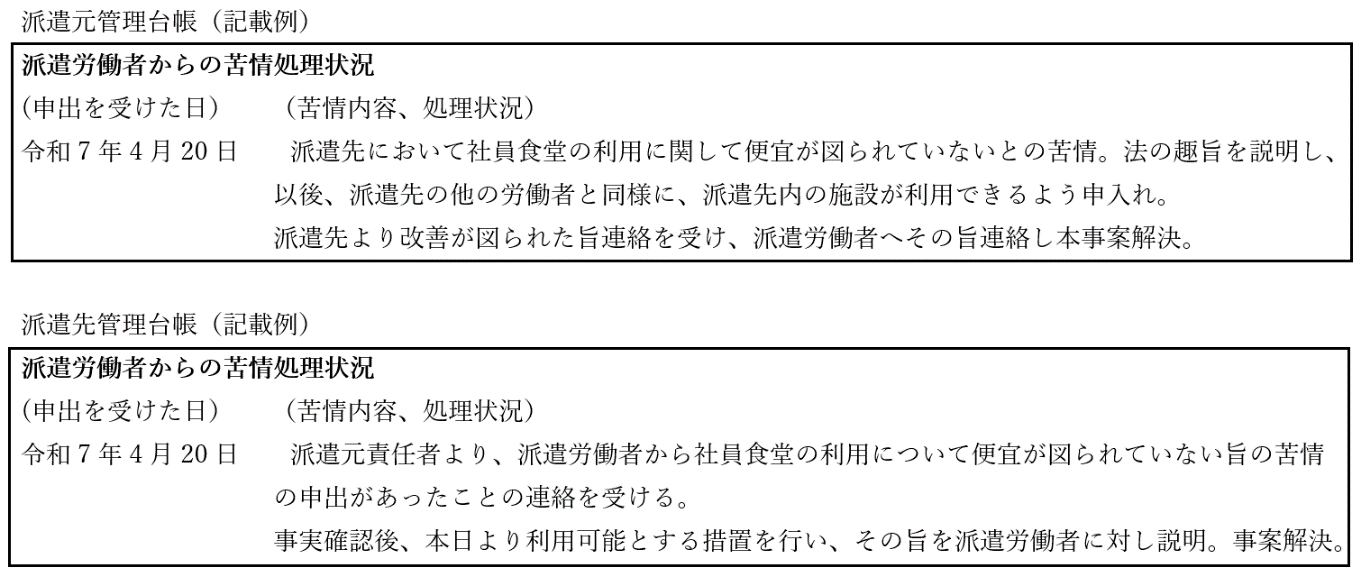

4.派遣元管理台帳、および派遣先管理台帳への記載

派遣労働者から苦情の申出を受けたときには、派遣元事業主および派遣先は、それぞれ派遣元管理台帳・派遣先管理台帳に苦情の申出を受けた日、苦情内容と処理状況を記載する必要があります。

以上、今回のコラムでは派遣労働者から苦情を受けた際の派遣元・派遣先における自主的解決、派遣先における苦情の適切な処理についてまとめました。

本文でも書きましたが、まずは苦情の申出を受ける者を適切に定めることが重要です。例えば、派遣労働者を直接指揮する者を苦情の申出を受ける者とすることは、適切とは言えません。そのうえで、どのような形であれ苦情の申出があった場合は、確実に責任者にまで届くルートを整え、派遣先・派遣元双方がしっかりと連携し迅速に対応できる体制を整えましょう。