派遣元事業主による雇用の安定の措置

労働者派遣事業は、派遣労働者が派遣会社等の派遣元事業主に雇用されながら、派遣先から指揮命令を受けて労働に従事するという複雑な形態で事業が行われます。

このため、派遣労働者の保護と雇用の安定を図る観点から、派遣元事業主には適正な雇用管理のための措置を講じる多くの義務が課されています。今回は、その中から、「派遣元事業主による雇用の安定の措置」について取り上げてみたいと思います。

1.派遣元事業主が派遣労働者の雇用の安定を図る意義

派遣元事業主は、同一の組織単位に継続して1年以上派遣される見込みがあるなど一定の場合に、有期雇用派遣労働者の派遣終了後の雇用を継続させるための措置を講じる責務があります。(労働者派遣法第30条)

派遣労働者については、派遣労働への固定化防止の観点から、派遣先の同一組織単位において3年の期間制限が課せられていますが、この期間制限に達した後に次の就業先がなければ職を失う可能性があります。そのため、雇用主である派遣元事業主に派遣期間終了後に派遣労働者の雇用が継続されるようにするための措置を講ずべき責務を課すことにより、派遣労働者の雇用の安定を図ることとされています。

また3年未満の期間においても、派遣契約の終了により職を失うことがないようにすることは重要なことなので、1年以上同一の組織単位に派遣されている労働者についても雇用安定を図る努力義務が定められています。

2.特定有期雇用派遣労働者等とその類型

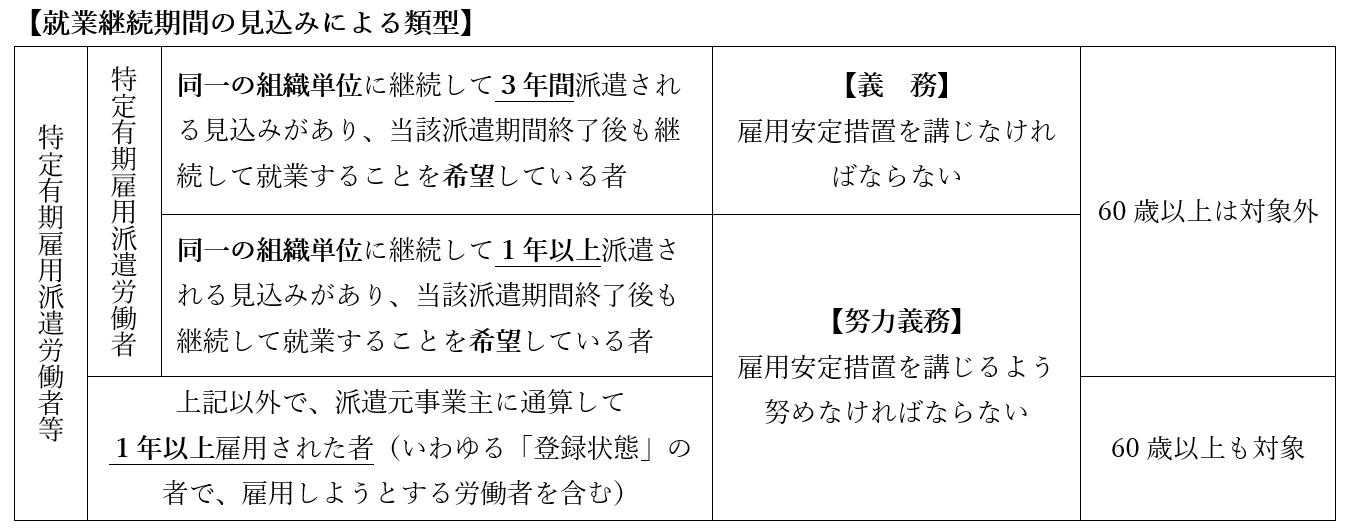

まずは、雇用安定措置を考えるにあたり、有期雇用派遣労働者を就業継続期間の見込みにより次のように類型します。

①特定有期雇用派遣労働者(雇用安定措置の義務あり):派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務について、継続して3年間派遣労働に従事する見込みがあり、その派遣期間終了後も継続して就業することを希望している者。

②特定有期雇用派遣労働者(雇用安定措置の努力義務あり):派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務について、継続して1年以上の期間派遣労働に従事する見込みがあり、その派遣期間終了後も継続して就業することを希望している者。

③特定有期雇用派遣労働者等(雇用安定措置の努力義務あり):①②以外で、派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上である者。派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上である、今後派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者(いわゆる「登録状態」の者)。

【60歳以上の派遣労働者に対する雇用安定措置】

定年退職後など60歳を超えて派遣就労する方についても、「特定有期雇用派遣労働者“等”」に該当すれば、雇用安定措置の対象になります。ただし、「特定有期雇用派遣労働者」としての雇用安定措置は対象になりません。

3.特定有期雇用派遣労働者に講ずべき雇用安定措置

派遣元事業主は、特定有期雇用派遣労働者のうち同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがあり、派遣労働者が引き続き就業することを希望する場合は、次の①~④のいずれかの雇用安定措置を講じる義務があります。

また、同じく特定有期雇用派遣労働者のうち同一の組織単位に継続して1年以上派遣される見込みがあり、派遣労働者が引き続き就業することを希望する場合は、次の①~④のいずれかの雇用安定措置を講じるよう努めなければなりません。

なお、講ずべき安定措置の内容は、対象派遣労働者本人の希望によります。

①派遣先への直接雇用の依頼

派遣先に対し、その特定有期雇用派遣労働者に対して雇用契約の申込みをすることを求めることをいいます。なお、書面交付により依頼することが望ましいとされています。

②派遣労働者として就業させることができるように就業の機会を確保

その条件が、能力、経験、派遣労働者の居住地、就業場所、通勤時間、賃金等の以前の派遣契約により派遣されていた際の待遇等を踏まえ、合理的な範囲のものである必要があります。

また、無期雇用派遣労働者に転換すれば、期間制限の対象外となり、従前と同一の組織単位での就業機会の確保が可能です。

③派遣元事業主による派遣労働者以外の労働者としての無期雇用の機会を確保

派遣元事業主において直接雇用のポストを提示することです。具体的には、その派遣元における営業や派遣労働者を管理する仕事等を指します。

④その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置

次の派遣先が見つかるまでの有給の教育訓練を実施するなど、その他雇用の安定を図るために必要な措置を講じることを指します。

また、派遣元事業主が職業紹介の許可を取得している場合は、その派遣労働者を紹介予定派遣の対象とすることも含みます。

【義務対象者が派遣先での直接雇用に至らなかった場合】

雇用安定措置の義務が発生する労働者が、上記の雇用安定措置のうち①の派遣先での直接雇用を希望したにもかかわらず、直接雇用に至らなかった場合は、その後②~④のいずれかの措置を講じる必要があります。(労働者派遣法施行規則第25条の2第2項)

4.特定有期雇用派遣労働者“等”に講ずべき雇用安定措置

派遣元事業主は、その派遣元事業主に通算して1年以上雇用された有期雇用派遣労働者(雇用しようとする者を含みます)に対しては、次の①~③のいずれかの雇用安定措置を講ずるように努める必要があります。

①派遣労働者として就業させることができるように就業の機会を確保

②派遣元事業主による派遣労働者以外の労働者としての無期雇用の機会を確保

③その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置

5.措置を講じるに当たっての希望の聴取

(1)雇用安定措置の希望の聴取

派遣元事業主は、雇用安定措置を講じるにあたって、希望する雇用安定措置の内容をその特定有期雇用派遣労働者等から聴取する必要があります。(労働者派遣法施行規則第25条の2第3項)

また、雇用安定措置の実施には一定期間を要する場合もあるので、希望する雇用安定措置の内容について、早期に聴取することが求められています。(派遣元指針第2の8(2)ニ)

例えば、キャリアコンサルティングや労働契約の締結や更新、賃金の支払い等の機会を利用して、またはEメールを活用する等により、希望する措置の内容を聴取することが考えられます。

(2)継続就業の希望の聴取

派遣期間終了後も継続して就業を希望するかについての聴取は、その労働者派遣が終了する日の前日までに行わなければならないとされています。(労働者派遣法施行規則第25条第2項)

しかし、既述したように、希望する雇用安定措置の内容の聴取は早期に実施することが求められているので、そのためには継続就業希望の有無の確認が前提となります。前日に継続就業の希望を聴取していては、雇用安定措置の内容の聴取を早期に行うことは事実上できません。

したがって、継続就業希望の聴取は施行規則第25条第2項に関わらず、希望する雇用安定措置の内容の聴取と併せて早期に行うことが求められることになりますので、ご注意ください。

6.派遣元管理台帳への記載

次の2項目について、派遣元管理台帳に記載し、3年間保存する必要があります。

①当該特定有期雇用派遣労働者等から聴取した日時及び希望した雇用安定措置の内容

②雇用安定措置を実施した日時、内容及びその結果

特に、派遣先に対して行った直接雇用の依頼については、派遣先からの受入れの可否についても併せて記載することが必要です。

この台帳に記載することで、派遣労働者に対するキャリアコンサルティングや雇用安定措置に係る派遣労働者の意向の確認等にも積極的に活用することが望ましいとされています。

以上、今回は派遣元事業主による特定有期雇用派遣労働者等の雇用安定措置について取り上げました。ちなみに、雇用安定措置は、毎年6月に提出する労働者派遣事業報告書でも重要な報告項目となっています。

なお、雇用安定措置義務を回避することを目的に同一組織単位への派遣を3年未満とすることは脱法行為となります。繰り返し労働局が指導しても是正しない場合は、労働者派遣事業の許可が更新されないことがあるので十分ご注意下さい。