労働者派遣を行ってはならない業務とは?

労働者派遣は企業などが柔軟に人材を確保する手段として、現在幅広く活用されていますが、全ての業務に派遣が認められているわけではありません。

労働者派遣法では、安全の確保が重要な業務、高度な責任や専門性を要する業務、あるいは公益性の観点などから派遣労働者に従事させてはならない業務が定められています。

これらの業務は労働者派遣の「適用除外業務等」として、厚生労働省が発行する「労働者派遣事業関係業務取扱要領」にも記載されていますが、実際には判断が難しいこともあり、相談をお受けすることも多くあります。

もし知らずに派遣を行ってしまうと、法令違反となり、行政処分や許可取消しにつながることも考えられます。そこで、今回のコラムでは、労働者派遣を行なってはならない業務について取り上げてみたいと思います。

1.労働者派遣を行ってはならない業務(適用除外業務)

労働者派遣法第4条では、「適用除外業務」として、労働者派遣を行ってはならない業務が規定されています。次のいずれかに該当する業務については、労働者派遣を行うことができません。

(1)港湾運送業務

港湾における、船内荷役・はしけ運送・沿岸荷役やいかだ運送、船積貨物の鑑定・検量等の業務(港湾労働法第二条第二号に規定する港湾運送の業務)が該当します。

港湾運送業務は港湾労働法において、特別な雇用調整制度が設けられており、労働力の需給調整は、その制度の適切な運用により対応すべきであって、労働者派遣事業という新たな労働力需給調整システムを導入する必要がないという理由から、労働者派遣が禁止されています。

具体的には、港湾労働法第二条第二号に規定されていますが、例えば次のような業務への労働者派遣が禁止されています。

①船内荷役業務

・船舶への貨物の積込み、船舶からの貨物の荷下ろし

②はしけ運送業務

・貨物の船舶・「はしけ」による運送、引船による「はしけ」・「いかだ」のえい航等

※「はしけ」とは、河川や水深の浅い海で貨物を運ぶために使用する、自走出来ない小型の船です。

③沿岸荷役業務

・船舶で運ばれた、もしくはこれから運ばれる貨物の保管場所等への搬入・搬出

・船舶で運ばれた貨物の荷さばき・保管等

④いかだ運送業務

・「いかだ」に組んでする木材の運送

⑤港湾運送関連業務

・船舶に積み込まれた貨物の移動、荷くずれ等を防止するための措置

・船倉(タンクを含む)の清掃

⑥港湾倉庫荷役業務

・船舶・はしけ・いかだに組んで運送された貨物の港湾倉庫への搬入

・貨物の港湾倉庫における荷さばき

なお、港湾運送事業を営んでいる事業主は、港湾労働法第12条により、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、港湾運送業務に労働者派遣を行うことができます。

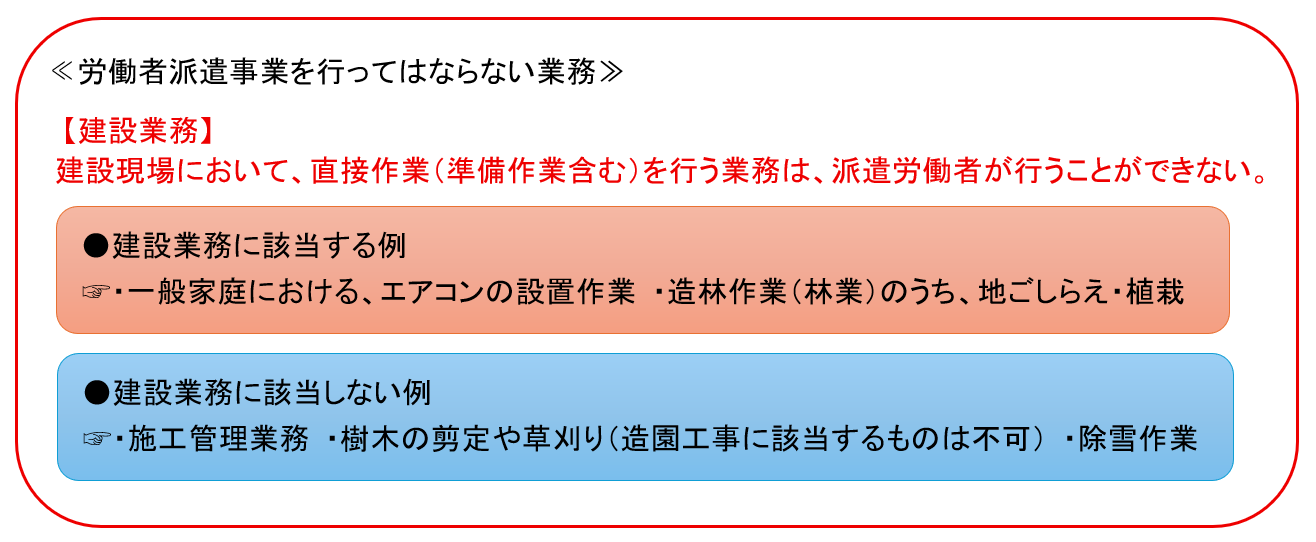

(2)建設業務

土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体の作業、またはこれらの準備の作業に係る業務が該当します。

建設業務は、重層的な下請関係の下に業務処理が行われている中で、労働者を雇用する者と指揮命令をする者が一致する「請負」という形態となるよう雇用関係の明確化がなされています。

そこに、労働者派遣事業という新たな労働力需給調整システムを導入することは、建設労働者の雇用改善を図る上で、かえって悪影響を及ぼすおそれがあるという理由から、労働者派遣が禁止されています。

ただし、派遣が禁止される業務は建設工事の現場において、直接これらの作業に従事するものに限られますので、例えば、建設現場の事務職員が行う業務は、事務作業のみに従事している限りにおいては派遣禁止業務ということにはなりません。

以下、建設業関連でご質問が多い業務についていくつか取り上げます。

・施工管理業務

土木建築等の工事について、施工計画を作成し、それに基づいて、工事の工程管理、品質管理、安全管理等を行う、いわゆる施工管理業務は、建設業務には該当せず労働者派遣をすることができます。

ただし、請負業者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者および監理技術者については、建設業法の趣旨から、工事現場に常駐して専らその職務に従事する者で、請負業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限るとされているので、労働者派遣の対象とはなりませんので、ご注意ください。

・林業の業務

林業の業務は、造林作業(①地ごしらえ、②植栽、③下刈り、④つる切り、⑤除伐、⑥枝打ち、⑦間伐)、および素材(丸太)生産作業(①伐採(伐倒)、②枝払い、③集材、④玉切り(造材))に分けることができます。

このうち、造林作業の①地ごしらえの業務については建設現場における整地業務と作業内容が類似していること、また②植栽の業務については土地の改変が行われることから、いずれも労働者派遣法の解釈としては「建設業務」に該当するとされています。

一方で、造林作業の③から⑦の業務、素材(丸太)生産作業の各業務については、いずれも建設業務と類似する点が見られないため、「建設業務」には該当せず、労働者派遣が可能とされています。

ただし、同一の派遣労働者が同時に、造林作業の①または②の業務と、造林作業の③から⑦までの業務または素材(丸太)生産作業の各業務のいずれかを併せて行う場合のように、その労働者派遣に労働者派遣を行ってはならない業務が一部含まれていると、全体として違法な労働者派遣となりますので注意が必要です。

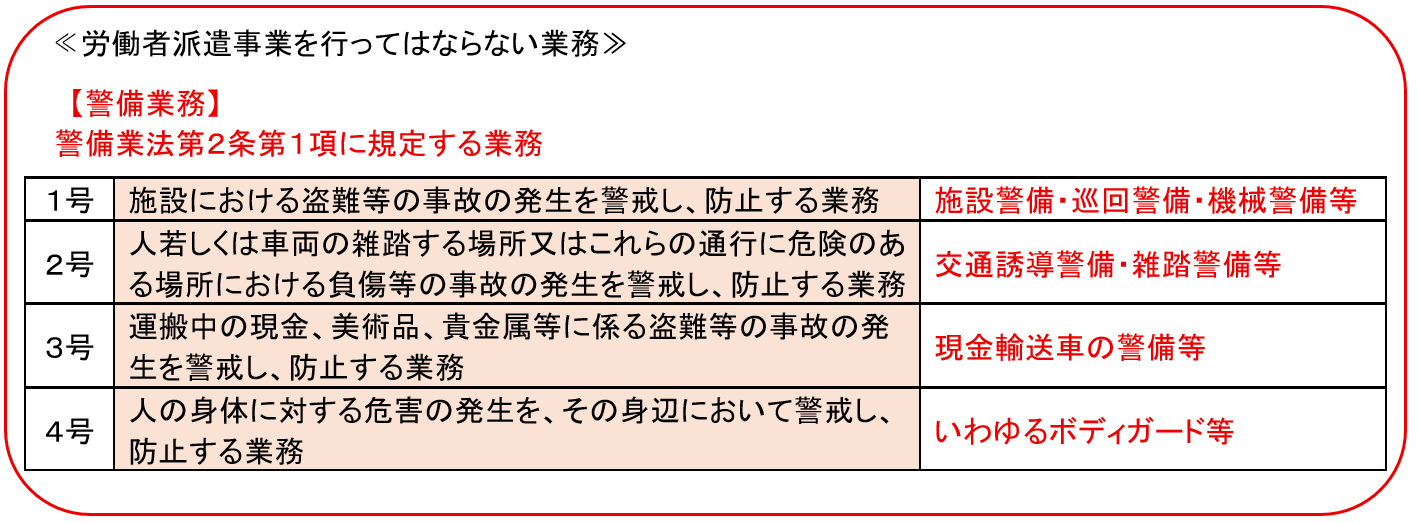

(3)警備業務

禁止されるのは、警備業法第2条第1項に規定する業務で、具体的には次のような業務が該当します。

・事務所、住宅、興行場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

・祭りや催し物によって混雑する場所での雑踏整理、道路工事等現場周辺での人や車両の誘導等を行う業務

・現金、貴金属、美術品等の運搬に際し、その正常な運行を妨げるような事故の発生を警戒し、防止する業務

・人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

警備業務は、その適正な遂行を確保するため、警備業者が警備員を直接雇用して業務上および身分上の指導監督を行い、すべて請負契約により自らの責任において業務を処理することが求められているため、労働者派遣が禁止されています。

また、派遣労働者が従事する業務の一部に、警備業法第2条第1項に規定する業務のうちいずれかの業務が含まれているときは、全体として違法な労働者派遣となりますのでご注意ください。

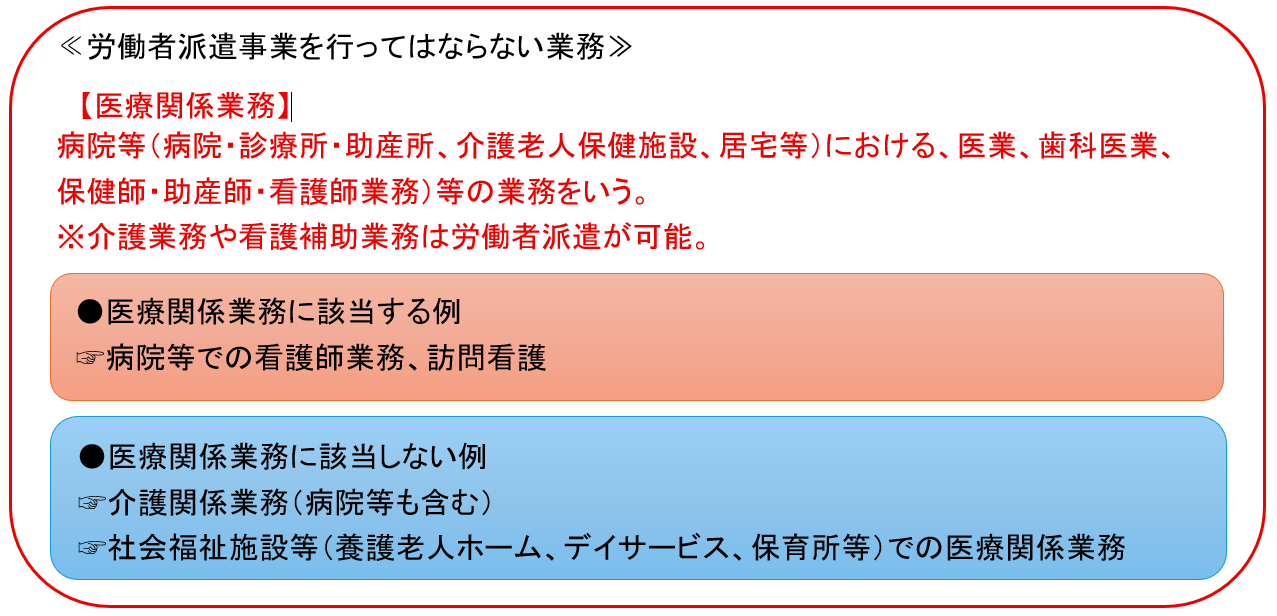

(4)病院等における医療関係業務

禁止されるのは、病院等(病院・診療所・助産所、介護老人保健施設、居宅等)における、医業、歯科医業、保健師・助産師・看護師業務)等の業務が該当します。

ただし、以下の場合を除きます。

①紹介予定派遣を行う場合

②産前産後休業、育児休業、介護休業を取得した労働者の業務の場合

③医師の業務、看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師及び診療放射線技師が行う診療の補助等の業務であって、派遣労働者の就業場所がへき地にある場合、並びに地域医療確保のために派遣労働者を従事させる必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める場所である場合

病院等における医療関係業務は、医師を中心に、看護師・薬剤師・診療放射線技師等の専門職が一つの『チーム』を形成し、そのチームにより医療が提供されており、派遣元事業主が労働者の決定や変更を行う労働者派遣事業では、こうした「チーム医療」に支障が生じかねないという理由から、労働者派遣が禁止されています。

2.その他、労働者派遣事業ができない業務

次の業務は、「適用除外業務」としては規定されていませんが、その業務について定める各法令の趣旨から、労働者派遣を行うことができないこととされています。(労働者派遣事業関係業務取扱要領(令和7年6月1日以降適用版)第2の3)

①弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士の業務

②公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務(それぞれ一部の業務を除く)

③建築士事務所の管理建築士の業務

いわゆる「士」業は、個人で資格を有し、依頼人から委託された業務を行うので、指揮命令を受けるという形態にはなり得ないため、労働者派遣が禁止されています。

3.罰則規定

労働者派遣法第4条に規定する労働者派遣禁止業務(適用除外業務)に派遣を行った場合、派遣元事業主には、「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」という罰則規定があります(派遣法第59条第1号)。

また、労働者派遣の停止命令、改善命令などの行政処分を受ける可能性があります。

さらに派遣先に対しては、行政当局からの指導や助言、是正勧告が出され、それでも改善されない場合は、企業名等の公表が行われる可能性があります。

4.まとめ

以上、今回のコラムでは、労働者派遣を行ってはならない業務について取り上げました。冒頭でも書きましたが、知らなかったからと言って許されるものではありません。

「忙しい時だけ来てくれる人材を確保したい」

「急に退職者が出たので、即戦力となる人に来て欲しい」

このような時、労働者派遣を活用したい場面ではありますが、その業務が派遣禁止業務に該当していないか、正確に判断する必要があります。そのためには、禁止業務の内容を正しく把握し、派遣契約を結ぶ段階から十分な確認を行うことが不可欠です。

今回のコラムをご参考に、貴社の労働者派遣契約や業務内容を再確認して頂く、きっかけとなれば幸いです。